Exercise 1.1Z: VHF II Broadcasting

Man bezeichnet elektromagnetische Wellen in einem Frequenzbereich von 30 bis 300 $MHz$ – entsprechend Wellenlängen zwischen zehn und einem Meter – als Ultrakurzwelle (UKW).

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird unter $\text{UKW}$ auch das Frequenzband $\text{VHF II}$ (Very High Frequency) von 87.5 bis 108 $MHz$ verstanden, das in Mitteleuropa vorwiegend zur Übertragung von frequenzmodulierten Hörfunkprogrammen in analoger Technik genutzt wird. Das gesamte Frequenzband ist in mehrere Kanäle mit einem Kanalraster von jeweils $300 kHz$ aufgeteilt.

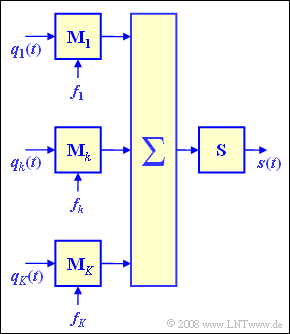

In der Grafik sehen Sie das Prinzipschaltbild. Insgesamt $K$ Quellensignale $q_k(t)$ werden mit unterschiedlichen Trägerfrequenzen $f_1, ... , f_K$ moduliert und addiert.

Das Summensignal wird dann nach Leistungsverstärkung von einem Sender abgestrahlt. Dieses abgehende Signal bezeichnen wir als das Sendesignal $s(t)$.

Hinweis: Diese Aufgabe bezieht sich auf den Lehrstoff von Kapitel 1.1.

Fragebogen

Musterlösung

2.Aus der Gesamtbandbreite 20.5 $\text{MHz}$ und der Kanalbandbreite 0.3 $MHz$ erhält man $K = 68$.

3.Das Kanalraster und damit die für einen Kanal zur Verfügung stehende Bandbreite ($300 kHz$) ist im $\text{UKW}$–Bereich deutlich größer als bei Lang–, Mittel– und Kurzwelle. Die im $\text{UKW}$–Rundfunk eingesetzte Frequenzmodulation ist zwar durch eine bessere Qualität gekennzeichnet, benötigt aber auch eine größere Bandbreite. Zum Vergleich wird im Mittelwellenbereich stets Amplitudenmodulation und (in Europa) ein Kanalraster von $9 kHz$ verwendet. Die $\text{NF}$-Bandbreite ist somit $4.5 kHz$.

Die Reichweite ist bei $\text{UWK}$ geringer als in den anderen Frequenzbereichen, da $\text{UKW}$–Radiowellen nicht an der Ionosphäre reflektiert werden. Daher besteht ein $\text{UKW}$–Sendernetz meist aus recht vielen Sendern, die in geringen Abständen – meist auf Anhöhen – aufgebaut sind.

Das am Empfänger ankommende Signal hat auf Grund der Freiraumdämpfung, die zumindest quadratisch mit der Entfernung zunimmt, einen sehr viel kleineren Pegel als das Sendesignal $s(t)$.

Im Rundfunkempfänger hat tatsächlich der Tuner die Aufgabe der Kanalseparierung. Richtig sind somit die Lösungsvorschläge 1 und 4.